近日,我校设计学院与图书馆联合打造的“指间·非遗工坊”在三号图书馆正式揭牌,标志着我校在非物质文化遗产保护(以下简称非遗)与创新发展领域迈出关键一步。

“工坊”是突破传统手工艺课堂教学的重要尝试,是高校文化传承创新的生动实践。通过“手工劳动+艺术疗愈”的模式,让学生在体验传统技艺过程中感受工匠精神、获得审美启迪。工坊整合设计学院专业资源与图书馆文化空间,构建起“课堂实践—文化传播—服务”三位一体育人体系,实现非遗从静态保护到活态传承的跨越。

揭牌

揭牌仪式上,设计学院非遗系教研室主任唐景词捐赠专著《中国蔚县剪纸史》,石家庄市级非遗项目“行唐剪纸”代表性传承人赵成龙捐赠定制剪纸作品《硕果和美》,图书馆馆长李世新为二人颁发了收藏证书。

赵成龙捐赠剪纸作品《硕果和美》

李世新颁发收藏证书

唐景词捐赠专著《中国蔚县剪纸史》、李世新颁发收藏证书

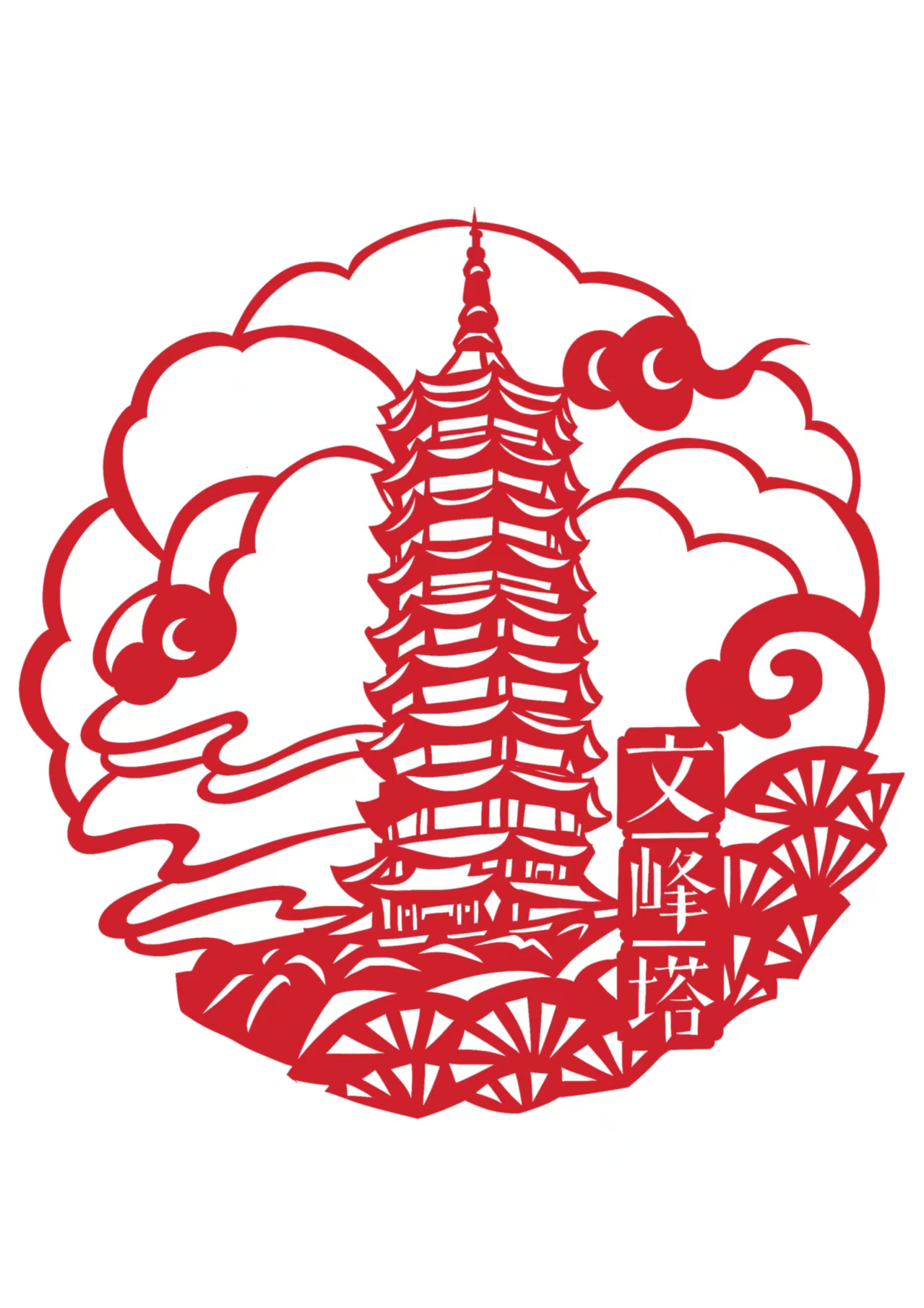

仪式结束后,工坊开展了第一期非遗文化活动——剪映河美。赵成龙带领50名师生开展“剪映河美”剪纸文化体验活动。他讲解了剪纸“有图必有意,有意必吉祥”的特点,传授“动左手不动右手、收剪刀、小碎步”的独特技艺。师生们从剪“福”字开始练习,最终剪出我校文峰塔的造型。赵成龙表示,将与我校师生共同开发符合时代审美的剪纸文创产品。

活动现场

活动现场

部分剪纸作品

剪纸是首批入驻的项目,后续将推出非遗绒花、掐丝珐琅、扎染、陶艺等系列非遗体验课程。通过开放共享的“非遗工坊”,让传统文化在年轻人指尖“活”起来。目前,工坊已纳入设计学院劳动教育课程体系,预计每学期超千人次参与实践。

当传统技艺与现代教育在校园相遇,“指间·非遗工坊”正书写着文化传承的新篇章。这座连接过去与未来的桥梁,将持续孵化具有时代生命力的非遗创新成果,河北美术学院将为传统文化赓续发展注入青春力量。

《中国周刊》主任吕云涛、《中国周刊》青少年中心主任崇海林、石家庄正定群众艺术馆馆长王宁等社会各界人士共同见证了这一时刻。

(图书馆、设计学院供稿)