自2021年教育部设置非物质文化遗产保护(以下简称“非遗保护”)本科专业以来,全国已有25所各类院校申请开设该专业,并于2025年迎来首批本科毕业生。在职业类、应用型、研究型等各类院校的不同学科下,如何落实学科定位、课程设置及人才培养,成为当前亟需讨论的重要议题。

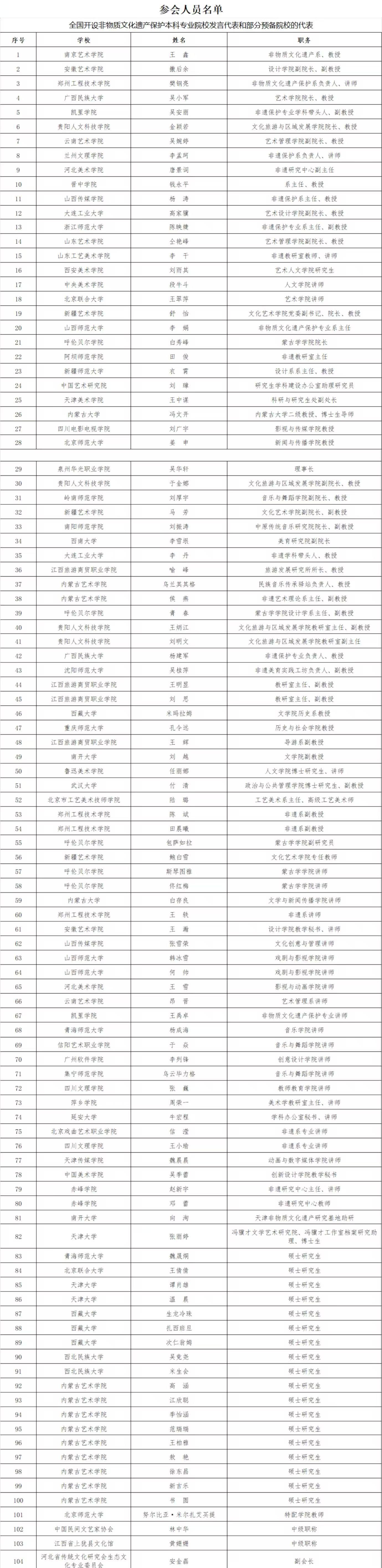

11月14日,由我校与中国艺术研究院《中国非物质文化遗产》编辑部联合主办,河北美术学院非物质文化遗产研究中心、河北美术学院设计学院承办的“中国非物质文化遗产保护学科定位与专业建设研讨会”在河北美术学院南校区举办。来自全国25所开设非物质文化遗产保护专业的高校以及部分预备设立该专业的42所院校,共计67所高校的负责人、青年学者和我校师生共计300余人,齐聚一堂,总结首批专业建设的成果,分享专业建设经验,共同探讨非遗学科发展的新路径,以设计力量赋能文化传承新实践。

开幕式由我校设计学院院长、非遗研究中心主任董小龙主持。

我校执行校长甄墨在欢迎辞中指出,河北美术学院依托雄厚的艺术学科体系,将地方非遗深度融入教学实践,形成“理论+技艺”双向赋能的培养模式。愿携同仁深化合作,共探人才培养新路径,助力非遗文化传承。

河北省文化和旅游厅非物质文化遗产处副处长焦照旺表示,河北非物质文化遗产资源丰富,可为高校提供广阔实践平台;非遗教育既要坚守传统技艺,也需融入设计思维与数字技术,以培养具有创新能力的新型人才。

大会邀请项兆伦、李心峰、梁玖、杜晓帆、楚小庆、户晓辉、段友文等专家围绕“中国非物质文化遗产学科定位的理论探索”作主题发言。

文化和旅游部原党组成员、副部长项兆伦指出,非遗认识在20余年中不断深化,其核心在于确认非遗的本质是“活态的文化实践”,不是静止技艺或物件。他强调,非遗是整体性的文化传统,具有可持续性、当代价值与创造性;传承非遗需要面向当下生活与大众实践,尊重传承主体的创新表达;高校在非遗研究与研培中的作用不可替代,应以研究为根本推动传统在当代的创造性转化与持续发展。

中国艺术研究院研究员、深圳大学文化产业研究院特聘教授李心峰围绕“文化遗产系统性保护与非遗学科建设”展开,指出系统性保护已在中办国办文件、习近平总书记重要指示及党的二十届三中全会决定中上升为非遗乃至整体文化遗产保护的核心理念,是对既有“整体性保护”的提升。他从本体论、认识论、方法论三方面阐释系统观,并强调非遗学科建设须以系统思维统筹非遗与物质文化遗产、文化产业、文化学等学科定位与结构,在交叉学科框架下加强顶层设计与学理论证。

北京师范大学艺术与传媒学院教授梁玖强调,本次研讨会“重要且及时”,对非遗学科的定位与建设具有基础性意义。他提出三点:其一,以系统性思维建构现代化知识体系,推动自主知识生产;其二,为非遗教育提供本体化的专业理念与模式;其三,非遗需依托学科体系与人才队伍发展。他倡议成立“中国非物质文化遗产教育联盟”,以年度会议方式持续推动学科研究、教育与实践的系统化建设,并强调以学科思维、分类思维和价值思维引领未来发展。

复旦大学文物与博物馆学系教授、国土与文化资源研究中心主任杜晓帆从整体文化遗产视角讨论学科建设,回顾文化遗产概念在中国的发展脉络,指出其交叉性与复杂性决定了学科体系构建的必要性。他比较了欧美、日韩的经验,强调文化遗产学需整合考古、文物、建筑、非遗等多学科,建立以“遗产价值”为核心的问题体系与方法论。他提出文化遗产学未来应强化顶层设计、价值导向与课程体系建设,并以跨学科方式培养面向国家战略需求的复合型人才。

南京博物院古代艺术研究所副所长、研究员楚小庆从中国传统艺术的精神脉络切入,提出非遗学科必须立足中国自身的艺术、人文与技艺土壤。他强调,艺术的本质在于精神与价值引领,批评精神亦是一种审美判断力。通过回溯先秦至近现代的艺术逻辑、人文传统与以人为本的审美体系,他指出,非遗技艺源于生活实践与师徒传承,重在人与精神的表现。非遗学科建设应根植中国艺术传统,以精神性、文化性与人格修养为核心展开。

中国社会科学院文学研究所研究员户晓辉以“先飞多高,再如何落地”比喻非遗学建设,认为当年非遗保护多少带有“仓促上马”,今天再谈学科必须以第一性原理和现代理念为前提。他强调,非遗学应以《公约》所蕴含的人权与以人为本精神为灵魂,把现代理念贯穿价值认定、制度设计与实践过程,将非遗视为保障传承人文化权利、改善其生活的手段,构建跨学科、重理性实践的新型学科。

山西大学文学院教授段友文以“多学科整合”为核心,系统阐述非遗学设立的必要性与路径。他指出,非遗保护二十年已积累大量实践,但学科建设仍滞后,需从关系论视角打破学科壁垒,建立以“问题—学者—方法”互动为基础的新学科。他提出,非遗学需整合十个门类的实践经验、人类学与文化遗产学的理论、人文社会科学的方法论,构建“本体论—门类学—方法论—交叉学科”体系,形成以实践问题为核心、具有中国特色的独立知识领域。

三场分论坛则聚焦非遗学科建设的不同层面,主要由全国25所开设“非遗保护”本科专业的高校和部分预备设立该专业院校的专家学者参会。

论坛一以理论基石与知识生产——非遗学的学科内涵、范式与研究路径。聚焦非遗学的学科内涵、研究范式与知识体系,探讨非遗作为独立学科的理论根基与方法创新。南京博物院古代艺术研究所副所长、研究员、编审楚小庆主持,《中国非物质文化遗产》副主编、研究员高舒评议。

内蒙古大学文学与新闻传播学院二级教授、博士生导师冯文开,南京艺术学院人文与博物馆学院、教授王鑫,新疆艺术学院、(中国传媒大学援派)文化艺术学院党委副书记、院长舒怡,新疆师范大学设计系系主任、教授衣霄,中国艺术研究院研究生学科建设办公室助理研究员刘璋,中央美术学院人文学院讲师段牛斗,天津美术学院科研与研究生处副处长王中谋,四川电影电视学院特聘教授刘广宇,北京师范大学新闻传播学院教授姜申先后发言。各位发言人围绕“非遗学科的理论奠基与范式重建”展开深入探讨,普遍认为非遗研究已进入由实践性保护向学科化建构升级的关键阶段,亟需在概念、方法与路径上完成体系化重塑。论坛讨论形成三方面核心判断:其一,应以民俗学、人类学、艺术学、设计学、法学等为支点,构建非遗学的知识谱系,警惕学科的“贴牌化”“工具化”“跟风化”,坚持规范的知识生产;其二,需回应时代变迁,拓展数智赋能、影视民族志、数字资源库、在线民族志与传播学等新方法,使非遗从静态保存走向“可记录、可解析、可传播”的动态文化过程;其三,人才培养应具备“深度研究能力+跨域应用能力”的复合结构,既能把握某一非遗门类的深层文化逻辑,又能在设计转化、数字技术、文旅融合与国际传播中生成新的知识与实践价值。总体而言,本论坛以较高的理论自觉与方法自觉,为非遗学科体系的独立建构提供了方向性框架。

论坛二以教育实践与人才培养——非遗专业课程体系、师资建设与教学模式创新为主题,聚焦课程体系建设、师资培养与教学模式创新,探讨高校非遗教育的实践路径。广西民族大学艺术学院院长、教授吴小军主持,北京师范大学艺术与传媒学院教授梁玖评议。

安徽艺术学院设计学院副院长、副教授撒后余,山东艺术学院艺术管理学院副院长、教授仝艳锋,浙江师范大学非遗保护专业系主任、副教授陈映婕,广西民族大学艺术学院院长、教授吴小军,大连工业大学非遗专业带头人、教授李丹,晋中学院非遗系系主任、教授钱永平,郑州工程技术学院非物质文化遗产保护系负责人、讲师樊钢亮,阿坝师范学院非遗教研室主任田俊,呼伦贝尔学院蒙古学学院院长、教授白秀峰,北京联合大学艺术学院艺术教研室讲师王翠萍先后发言,聚焦“非遗教育的人才培养体系重建”,在多校案例的对照中形成了高度一致的现实判断与行动共识。论坛提出:非遗专业建设必须从“单一学科—技能训练”迈向“跨学科—多能力”培养,通过艺术、人类学、管理学、数字技术、文旅产业等的组合,构建复合型课程体系。

论坛三以活化路径与社会服务——非遗专业的产教融合、创新转化与可持续发展为主题,聚焦非遗教育的社会功能与未来发展,探讨非遗与文创产业、乡村振兴及数字技术的深度融合。河北美术学院设计学院副院长、副教授孙文琰主持,贵阳人文科技学院文化旅游与区域发展学院院长、教授金颖若评议。

云南艺术学院艺术管理学院副院长、教授吴婉婷,山西师范大学非物质文化遗产保护专业系主任李娟,新疆艺术学院文化艺术学院副院长、副教授马芳,兰州文理学院非遗保护系负责人李孟珂,河北美术学院非遗研究中心副主任唐景词,山西传媒学院非遗保护系主任、教授杨涛,凯里学院非物质文化遗产保护专业讲师王禹卓,贵阳人文科技学院文化旅游与区域发展学院院长、教授金颖若,山东工艺美术学院人文艺术学院非物质文化遗产保护专业教研室讲师李干,西安美术学院艺术人文学院刘雨其先后发言,聚焦“非遗的社会能见度与可持续发展”展开热烈讨论,在多元院校的实践交流中形成了高度共识:非遗专业建设必须从校园走向社会,从“保存”走向“活化”,从“教学”走向“服务”。

在当天晚上举行的经验分享环节,三十余位来自高校与科研机构的专家、教授、一线教育工作者及青年学者积极参与,共同推动非遗研究的深度对话。

分会场一聚焦于非物质文化遗产的活态传承与教育教学经验的交流,由河北美术学院非遗研究中心副主任唐景词主持。山西传媒学院张雪荣讲师、内蒙古艺术学院侯燕主任、鲁迅美术学院任丽娜副教授、西藏大学米玛拉姆教授、武汉大学付清副教授、天津大学张丽婷助理、延安大学牛宏程讲师、萍乡学院周荣一主任、青海师范大学杨成海博士以及江西省上犹县文化馆黄珊珊,共同探讨了学科定位、课程体系构建以及政策落实等核心议题。此次讨论由河北美术学院非遗研究中心副主任唐景词主持。

分会场二聚焦于实践层面,围绕非物质文化遗产的活态传承与社会实践进行深入探讨,由安徽艺术学院设计学院副院长撒后余主持。。来自西南大学李雪垠副院长、中国美术学院吴季蕾老师、南阳师范学院刘振涛院长、广州软件学院李列锋讲师、北京师范大学努尔比亚.米尔扎艾买提讲师、岭南师范学院刘厚宇副院长、中国民间文艺家协会林中华、北京戏曲艺术职业学院信滢讲师、天津传媒学院魏晨晨讲师、四川文理学院张巍讲师和王小瑜讲师,就社区融入、工坊建设以及工艺创新等典型案例进行了交流分享。此次讨论由安徽艺术学院设计学院副院长撒后余主持。

分会场三,作为青年论坛的焦点,专注于非遗保护的前沿议题,探讨了技术赋能、跨媒介传播以及当代活化策略的潜力,由中央美术学院的段牛斗老师主持。来自天津大学谭肖雄、温晨,内蒙古艺术学院季怡涵、敖艳、徐东昌、江欣聪、新吉乐、书圆,青海师范大学魏晟烔、西北民族大学吴竞尧、米生会和贵州师范大学段明利等青年教师展开了深入讨论。此次论坛由中央美术学院的段牛斗老师主持。

本次研讨会参与的专家学者从学科定位、人才培养到实践服务进行了深入交流。与会代表普遍认为,非遗学科建设应坚持学术本位,夯实民俗学、人类学、艺术学与数字人文等多学科基础,避免概念泛化,形成可持续的知识范式。在人才培养层面,各校达成“复合型、跨学科、强实践”共识,通过传承人参与教学、田野调研、项目制课程与数字技术的引入,实现理论、技艺与创新能力的协同培养。在社会服务与创新转化层面,会议强调产教融合、校地协同、文旅联动与数字化赋能的重要性,推动非遗在乡村振兴、文化传播与产业创新中的活态发展。会议为构建具有中国特色、面向未来的非遗教育体系提供了新的思路与共识。河北美术学院也将以此为契机,继续深化非遗教育体系建设,推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

供稿|设计学院

初审|张 博

二审|李苑梦

终审|林 丁